吓人祖先兑换表的背后隐藏的历史故事与文化密码解析

本文旨在深度揭示“吓人祖先兑换表”这一表格背后所承载的历史脉络、文化寓意与社会情绪。在开篇摘要中,我将对整篇文章进行统领性梳理:首先,我们会勾画出“吓人祖先兑换表”的概念与表面功能,其次指出此类表格所隐含的象征意义与文化意蕴;接着,本文从四个维度——历史源流、宗教仪式、符号密码、现代心态——对其背后隐藏的故事与密码进行深入阐释;最后,我们在总结环节将不同维度的洞见整合起来,回归到“为何人们热衷于此类兑换表”的文化和心理根源。通过这种结构安排,力求在兼顾通俗可读性的同时,也呈现出该表格在民间信仰、集体心理与时代变迁中的多重意义。下文即是对这四个维度的详细展开与最终归纳。

1、历史源流考察

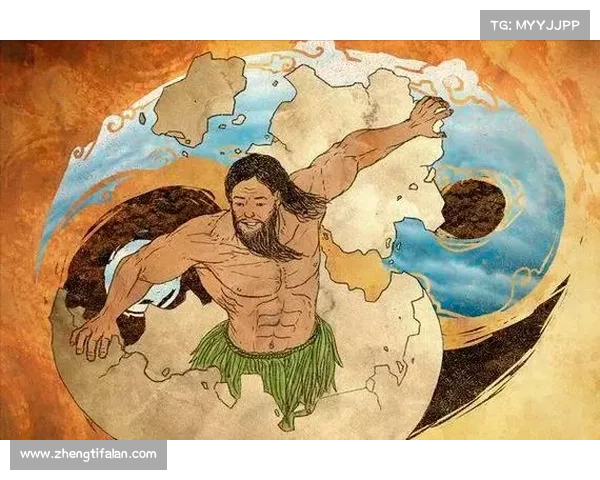

“吓人祖先兑换表”这个名字乍看有些怪异,但实际上它是一种民间信仰、文化游戏与符号仪式交织的产物。从历史源流来看,它并非凭空出现,而是与中国传统的祖先崇拜、神灵信仰与民间仪式传统息息相关。

在中国传统社会,祭祀祖先、奉祀神灵,是维系家族、强化血缘与家族认同的重要仪式。祖先牌位、家庙祭祀、年节扫墓等礼节,一直扮演着连接阴阳、延续香火的角色。许多民间信仰体系中,祖先与保护神、地祗、水神等混杂共存,形成错综复杂的信仰网。

近现代以来,随着社会变迁、宗教信仰多元化、媒体传播普及,一些新的“仪式游戏”开始出现——例如把祖先与神祇符号化、娱乐化、图像化。在这种背景下,“吓人祖先兑换表”可视为一种民俗符号的再创造,是传统信仰在现代语境下的变奏与延伸。

更进一步,我们还可以把这一现象放在全球信仰变迁的脉络中来观察。许多传统宗教在现代化、世俗化浪潮中被边缘化,但它们往往以新的形式存活下来,如纪念日、文化节庆、仪式化游戏。这些看似“怪异”的表格或交换机制,其实暗含着信仰的残存力量,以新的方式回应人们对于超越、神秘与祖灵的渴求。

2、宗教仪式象征

兑换表之所以称为“吓人祖先”,往往带有某种祭祀或召唤意味。在宗教仪式的框架下,它既是一种媒介,也是一种符号操作。通过列举祖先名字、属性、交换条件等,它在形式上模仿了神灵名册、香火供养表、功德簿等传统仪式文件。

在许多传统信仰体系中,人们通过供奉、祈福、向祖先“献香”来交换保佑、祸福、平安。这种“交换”的逻辑本身,就带有仪式意味——你以某种献祭或祈愿为代价,祖先或神灵以某种垂佑回应。吓人祖先兑换表正是把这种交换逻辑视觉化、条目化、制度化,使得“敬祖、求福、祈愿”在一种清单式、对照式结构里被展现出来。

从象征学角度看,每一个表格条目都可能代表一种“祖灵属性”或“祈愿类别”(如健康、财富、平安等),并设有“兑换条件”(如供品种类、功德值、祭拜频率)。这些象征符号将祖先的“权能”具体化、等级化,使信仰对象变得可以“被交易”——这正是仪式神秘性与民间理性需求之间的一种张力。

此外,兑换表还可能隐含“吓人”这一修辞效果,即通过刻画某些祖先或神祇具有威慑、守护或处罚能力,从而增强仪式的“神威感”。信仰者通过使用表格来确认:如果我按照某些规则行事,就可以得到祖先加持;否则可能受到惩戒。这种威慑感在传统仪式中经常出现,如“阴间记录”“业报有书”等说法。

3、符号密码解读

从符号学与文化密码学的视角看,吓人祖先兑换表其实是一种文化文本,它蕴含了编码与解码的活动。每一个条目、每一个交换条件、每一种注释,都是一种符号的载体,承载着信仰、权力结构与集体心理的暗示。

PA真人首先,这类表格通常会用数字、等级、类别、条件等形式,把本来模糊的神秘力量“量化”或“等级化”。比如某位祖先可能标注“等级3”“健康+10”“需供三柱香”等。这种量化操作,使得信仰对象变得更可操作、更可衡量,也更具有“商品化”或“清单化”的特征。

其次,表格中的条件性语言(例如“必须献某种物”、“必须定期祭祀”、“必须累积功德点数”)构成了一种“契约”(symbolic contract)关系:信仰者与祖灵之间存在一种隐性契约,执行某些仪式动作便可“兑换”某种保佑。这种契约化机制反映出人们希望用可控的仪式操作来换取神秘利益的愿望。

再次,一些表格中还可能混入象征符号(如阴阳、五行、生肖、神将名称等)或隐喻(如“守护之火”“通灵梯”)。这些隐喻、象征语构成了一个文化密码体系:只有熟悉传统信仰、神话体系、象征语言的人,才能“读懂”这些条目背后的真正意象。这就是为什么很多人只看其中几行便心生敬畏、觉得有种“神秘在暗中”的感觉。

在现代传播环境中,这样的表格还可能被加上“复刻”“版本”“兑换次数限制”等商业化元素,使符号密码与市场机制交织。这层混搭进一步模糊了信仰、游戏与消费之间的边界,使得原本纯粹的文化密码被包装成一种“操作文本”。

4、现代心态映射

“吓人祖先兑换表”在现代社会中流传,反映出一种特殊的集体心理与时代心态。首先,它回应了现代人在精神世界上的不安全感和寻求确定性的需求。现代生活充满不确定因素,人们在面对疾病、家庭、命运时容易感到失控。通过这种“清单式祈愿”工具,他们试图建立一种看得见、可操作、可对照的信仰关系,以获得某种“控制感”。

其次,这种表格式结构迎合了现代人对效率、条目、清晰等级体系的偏好。我们习惯于“清单”“排行榜”“等级制度”等思维模式。把祖先崇拜用条目化、等级化、交换机制呈现,恰恰迎合了现代人的认知习惯。因此它既有仪式感,又具有可读性与可操作性,更容易在社群中传播。

第三,这类表格可能还体现了“信仰游戏化”的趋势。在消费文化和互联网氛围下,传统信仰经常被“游戏化”“仪式化”为一种娱乐或符号体验。人们可能不是真的虔诚信仰祖先,而更多是在一种文化仪式的参与中获得情绪满足、心理归属与仪式感。这种心态使得这种表格具有“真信仰”和“伪游戏”之间的双重属性。

最后,“吓人祖先兑换表”还可能反映一种集体的文化焦虑或回归向心力。面对现代化、全球化、世俗化的冲击,人们可能在潜意识里希望通过某种传统符号来重新连接文化根基。即便这种连接是符号化、仪式化的,也是一种对传统的呼唤、一种文化身份的确认。在某种程度上,这样的表格成为现代人与传统世界对话的一道裂缝。

总结:

通过历史源流、宗教仪式、符号密码与现代心态这四个维度的解读,我们看到“吓人祖先兑换表”远不只是一个民俗小玩意,而是深植于中国传统礼俗、民